La salute degli adolescenti è sempre più importante nelle iniziative promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

IL RAPPORTO

Come riporta il nuovo Rapporto “Coming of age: adolescent health“, pubblicato lo scorso settembre ogni giorno circa 3.000 adolescenti muoiono.

Nel 2016, più di 1,1 milioni di adolescenti di età compresa tra 10 e 19 anni hanno perso la vita, principalmente per cause prevenibili come incidenti stradali, complicazioni della gravidanza o del parto, o a causa dell’HIV / AIDS.

Tuttavia, spesso manca un approccio globale alla salute degli adolescenti e la loro fascia di età critica rischia di essere lasciata indietro nell’agenda di sviluppo.

Come afferma Diah Saminarsih, consulente dell’Oms su genere e gioventù:

“I giovani sono partner e collaboratori centrali per la loro intrinseca forza nel creare il cambiamento. L’Oms è impegnata a coinvolgere significativamente i giovani nel nostro lavoro e ad attuare obiettivi per i giovani nella nostra pianificazione e nelle nostre azioni ”

ADOLESCENZA

L’adolescenza è un periodo critico nella vita dei ragazzi. Si tratta di un momento delicato. I giovani iniziano a diventare individui indipendenti, creano nuove relazioni, sviluppano abilità sociali e apprendono comportamenti che durano il resto della loro vita.

In questa transizione neurologica, fisica ed emotiva dall’infanzia all’età adulta, i giovani affrontano una serie di rischi per la salute.

Sono spesso esposti a prodotti nocivi come tabacco, alcol e droghe, devono affrontare maggiori rischi di violenza (compreso l’omicidio) e incidenti stradali e possono sperimentare devastanti problemi di salute mentale come depressione , ansia, autolesionismo, abuso di sostanze e dipendenza da videogiochi, disturbi alimentari e suicidio.

I giovani possono anche affrontare problemi di salute sessuale come le malattie sessualmente trasmissibili o la gravidanza adolescenziale.

Molte di queste questioni sono legate a determinanti sociali e norme sociali più ampie.

Ad esempio, le pressioni per conformarsi agli ideali riguardanti l’immagine del corpo, la normalizzazione del bere ricreativo, l’esclusione sociale, le difficoltà nell’accedere ai servizi di supporto, insieme ai rapidi cambiamenti fisiologici e neurologici e l’impulso all’esplorazione e alla sperimentazione, possono rendere difficile affrontare le varie sfide che i giovani di oggi incontreranno.

A seconda di dove vivono nel mondo, i giovani possono affrontare una gamma ancora più ampia di minacce alla loro salute, tra cui discriminazione razziale o di genere o violenza, violazioni dei diritti umani, conflitti o interruzione sociale da disastri naturali, sovrappeso o obesi, genitali femminili mutilazione (MGF), matrimoni forzati di minori o sfruttamento e abuso sessuale.

AA-HA!

Nel 2017, l’Oms e altri partner delle Nazioni Unite hanno lanciato un’importante iniziativa denominata Azione accelerata per la salute degli adolescenti (AA-HA!) per cambiare il modo in cui i paesi affrontano la salute degli adolescenti.

L’AA-HA! richiede un’analisi sistematica delle aspettative e delle prospettive degli adolescenti nei processi di pianificazione della salute.

Il rapporto si riferisce ai giovani come a una “centrale elettrica del potenziale umano” e descrive opportunità strategiche per coinvolgerli in modo significativo nella trasformazione della salute e dello sviluppo sostenibile. I giovani possono essere agenti critici di cambiamento, dice, se possono essere parte della conversazione in modo fondamentale.

VIOLENZA

La violenza è una delle maggiori minacce che i giovani affrontano – e gran parte di questa violenza avviene tra pari.

Solo nell’ultimo anno, un miliardo di bambini in tutto il mondo – oltre la metà di tutti i giovani di età compresa tra 2 e 17 anni – ha subito violenze fisiche, psicologiche o sessuali.

Sia i ragazzi che le ragazze sperimentano alti livelli di violenza e le politiche sviluppate devono essere appropriate per i tipi di violenza affrontati. Il 40% dei 13-15enni è stato coinvolto in un combattimento fisico negli ultimi 12 mesi.

La violenza ha una forte componente di genere: una su cinque ragazze sotto i 20 anni riferisce di aver subito violenza sessuale, rispetto all’8% dei ragazzi. Le ragazze hanno maggiori probabilità di subire violenze sessuali o fisiche da parte dei partner o essere costrette a sposarsi con bambini, traffico di bambini, lavoro minorile o mutilazioni genitali.

I ragazzi hanno maggiori probabilità di essere entrambi vittime e autori di omicidi, coinvolgendo armi come armi da fuoco e coltelli: l’omicidio è tra le prime cinque cause di morte negli adolescenti, e i maschi rappresentano oltre l’80% delle vittime e dei perpetratori. I ragazzi hanno anche maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti stradali, che possono costare loro la vita.

DISUGUAGLIANZE SOCIALI

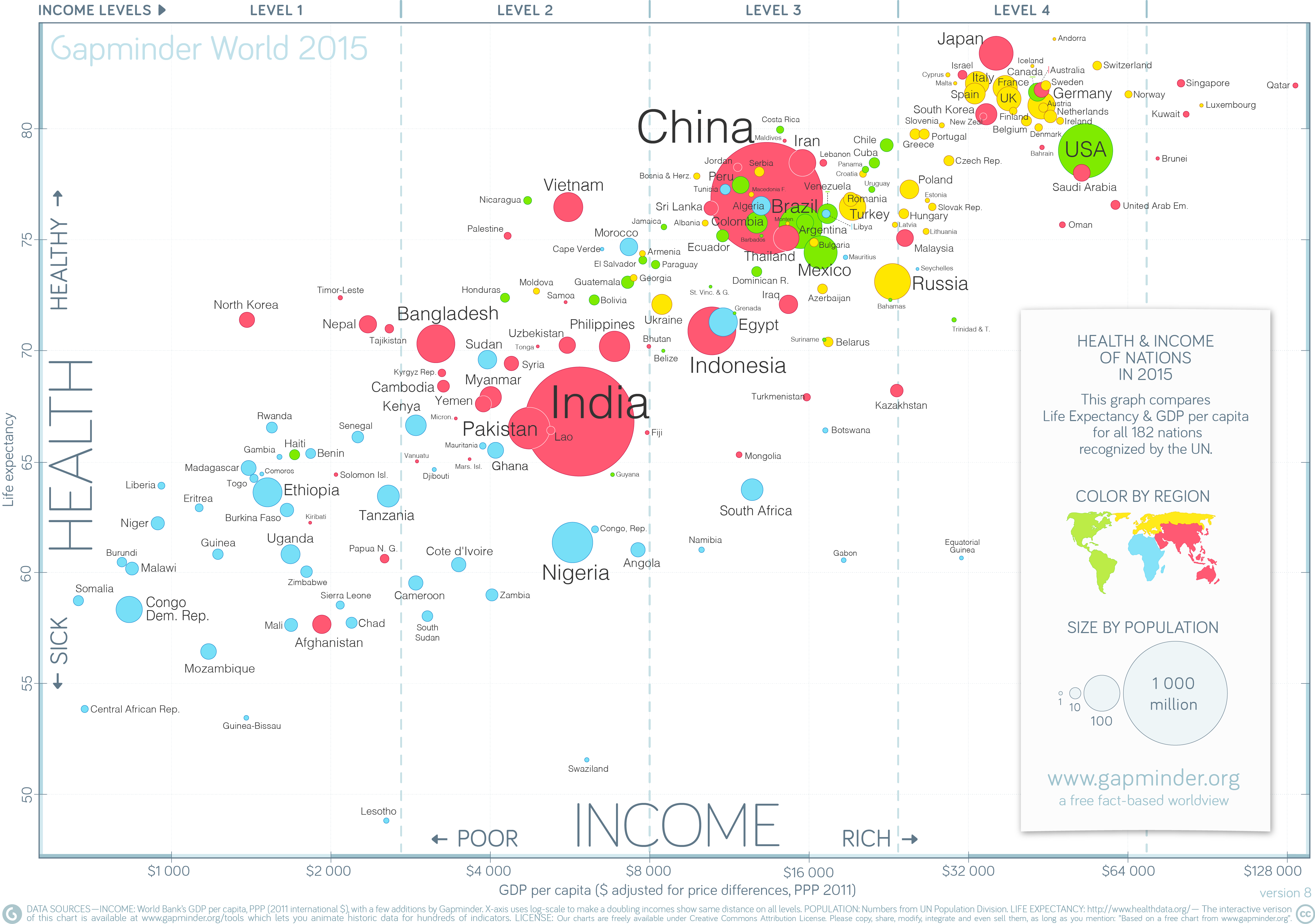

Le disuguaglianze sociali ed economiche hanno sempre un effetto negativo sulla salute, e in nessun luogo questo è più evidente che con i giovani.

Gli adolescenti appartenenti a minoranze etniche, rifugiati, giovani detenuti, persone che si identificano come LGBTQIA, possono affrontare maggiori problemi di salute, inclusi problemi di salute mentale, disabilità o disturbi dello spettro autistico, in parte a causa di stigma, esclusione sociale, discriminazione e rifiuto da parte della loro famiglia o Comunità.

“La metà dei disturbi mentali si verifica prima dei 14 anni”, spiega Tarun Dua, esperto di salute mentale presso l’Oms. “Se questi vengono lasciati non trattati, si estendono nella vita adulta, influenzando così il raggiungimento dell’istruzione, l’occupazione, le relazioni o anche i genitori”.

L’autolesionismo è la terza principale causa di morte tra i 15 ei 19 anni. L’80% della depressione inizia nell’adolescenza, ma molti casi non vengono rilevati e non vengono trattati.

Inoltre, molti comportamenti malsani e condizioni di salute sono interconnessi. Ad esempio, il bullismo può portare a autolesionismo, disordini alimentari o disturbi d’ansia che possono persistere nel corso della loro vita, oltre a rendere più probabile che un giovane abbia pensieri suicidi.

Il contrario può anche essere vero, tuttavia. Anche se questo periodo di vita può essere pieno di difficoltà, c’è anche un’enorme opportunità per proteggere la salute futura. Spesso, per la prima volta, i giovani prendono decisioni indipendenti su cosa mangiare e quanto, se praticare sport ed esercitarsi regolarmente, se intraprendere pratiche sessuali sicure o non sicure o se provare o meno sostanze che creano dipendenza come i farmaci o alcool.